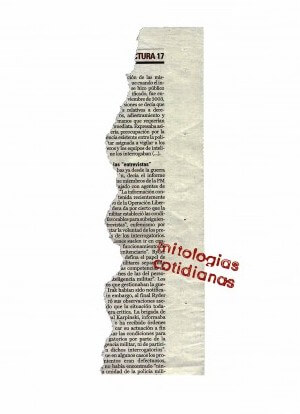

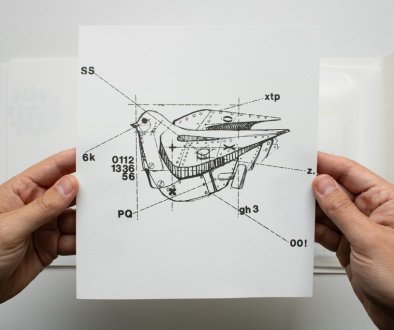

El pintor Chileno Guillermo Núñez (Santiago de Chile, 1930), publica Mandala (2008), lo que parece ser una gramática para la lengua perdida, la lengua de una comunidad que rondaba en torno a una serie de tótemes nacionales y comunitarios que han caído, como los ídolos crepusculares de Nietzsche. Se trata de una recodificación de la experiencia que tarda y ralentiza signos, para que sus tramas puedan hacerse visibles. Como memoria, Mandala se escribe con “eme”. Esa consonancia, o igualdad que establece relaciones de equilibrio, y que en el libro de Núñez trabaja desde una incansable reiteración.  Desde el timbre de la Fiscalía de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Chile, que aparece, desaparece y vuelve a aparecer, la insistencia de un significante nunca deja su labor de zapa en la mitad del camino. Todas las señales llegan al final. Podría ser concebido este trabajo de la aparición, desaparición y reaparición, como un círculo diagramado complejamente, que sería la representación de las huellas de la memoria. Esta similitud no es sino la del engrama, la trama inscrita por la experiencia en la red neuronal. Como efecto de esta huella o inscripción física, la memoria se va modificando. No es una inscripción más, es una leyenda o un epígrafe que puede determinar el modo de sucederse el recuerdo. Por lo tanto, la fortaleza de la impresión, la huella-color-letra, es proporcional a sus efectos. Mandala, el libro de Núñez, resuelve su significación en el plano de esa huella que ha modificado el modo de acontecer de la memoria. Es en gran medida un arqueo de la memoria personal, pero siempre y cuando en eso que hemos llamado “personal” esté la experiencia “no personal” de miles o de millones de personas. La cita de las imágenes y de los versos pone en circulación en ese espacio de la memoria los recuerdos cruentos, luctuosos e imborrables de una parte de la historia del siglo XX y del presente. Las imágenes que han modificado la memoria no son las que han afectado, como a Núñez, en carne viva, un hecho como el Golpe de Estado de 1973, sino que ese golpe se asienta en la memoria y realiza sus resonancias o ecos en relación con hechos como el Holocausto judío o la guerra de EE.UU. contra Irak. El pasado, en el tramado del Mandala, se hace presente como si en cada huella mnémica que anota el relato/poema, imágenes y trazos “pictóricos”, intervenciones y recortes, fuese un fragmento de la experiencia de uno, o de sí, y ese sí no fuese sino un nosotros.

Desde el timbre de la Fiscalía de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Chile, que aparece, desaparece y vuelve a aparecer, la insistencia de un significante nunca deja su labor de zapa en la mitad del camino. Todas las señales llegan al final. Podría ser concebido este trabajo de la aparición, desaparición y reaparición, como un círculo diagramado complejamente, que sería la representación de las huellas de la memoria. Esta similitud no es sino la del engrama, la trama inscrita por la experiencia en la red neuronal. Como efecto de esta huella o inscripción física, la memoria se va modificando. No es una inscripción más, es una leyenda o un epígrafe que puede determinar el modo de sucederse el recuerdo. Por lo tanto, la fortaleza de la impresión, la huella-color-letra, es proporcional a sus efectos. Mandala, el libro de Núñez, resuelve su significación en el plano de esa huella que ha modificado el modo de acontecer de la memoria. Es en gran medida un arqueo de la memoria personal, pero siempre y cuando en eso que hemos llamado “personal” esté la experiencia “no personal” de miles o de millones de personas. La cita de las imágenes y de los versos pone en circulación en ese espacio de la memoria los recuerdos cruentos, luctuosos e imborrables de una parte de la historia del siglo XX y del presente. Las imágenes que han modificado la memoria no son las que han afectado, como a Núñez, en carne viva, un hecho como el Golpe de Estado de 1973, sino que ese golpe se asienta en la memoria y realiza sus resonancias o ecos en relación con hechos como el Holocausto judío o la guerra de EE.UU. contra Irak. El pasado, en el tramado del Mandala, se hace presente como si en cada huella mnémica que anota el relato/poema, imágenes y trazos “pictóricos”, intervenciones y recortes, fuese un fragmento de la experiencia de uno, o de sí, y ese sí no fuese sino un nosotros.

Como en la cultura budista, el mandala es un microcosmos que contiene muchos cosmos o a la inversa, en las huellas/imágenes del texto iconográfico y verbal se suman los mundos de la experiencia individual a las experiencias de una sociedad que comparte un patrimonio histórico en donde la memoria guarda fracturas, rupturas, quiebres, discontinuidades y separaciones, dislocaciones e intervenciones: la violencia es el lugar común de un déjà vu que actúa como concatenación histórica.

El texto prescinde de la numeración de páginas occidental, o de cualquier forma de cuantificación de las hojas. Este hecho a mi juicio no tiene ninguna posibilidad de ser excluido de la exégesis del libro. Al igual que alguno de los cuadros del artista, cada una de las páginas, escritas, o “pintadas”, es un soporte que implica la separación de esa imagen de las demás que están en el libro. Al no haber numeración la racionalidad de la secuencia es intervenida, por lo que el libro podría ser leído desde cualquier página, sin seguir ningún orden determinado. Con lo que se completa otra noción del mandala: su fundamental forma circular. En la memoria, al igual que en el libro, no hay un principio. Al contrario de como acontecen los hechos en el relato historiográfico, a veces también en el relato novelesco, donde hay una secuencia, una serialización de la temporalidad que le confiere cierta racionalidad y por cierto, una necesaria legibilidad y una indicación al modo de lectura.  Al mismo tiempo que la secuencia produce un orden, donde A está antes que B, en el mandala no hay un principio que organice la lectura desde un centro hacia la periferia o desde un principio hasta un final, como en la ordenación del calendario. Mandala se presenta como un texto que además de tener varias lecturas, como casi todo texto, plantea al lector la libertad de recorrer el libro como una experiencia aleatoria. Si es que el lenguaje, como decía alguna vez Roland Barthes, nos obliga a decir, Mandala nos permite recordar, o es la evocación de que en todos los signos de la historia la historia está presente de manera omnímoda, pero sin ningún orden más que el de las asociaciones memorísticas que las imágenes disponen: el libro es antes que todo una salida, el cierre de un ciclo en el que la memoria-mandala ha recuperado la experiencia en su paradójica y total fragmentariedad, a la vez que ha terminado la transcripción de su huella a la página en blanco.

Al mismo tiempo que la secuencia produce un orden, donde A está antes que B, en el mandala no hay un principio que organice la lectura desde un centro hacia la periferia o desde un principio hasta un final, como en la ordenación del calendario. Mandala se presenta como un texto que además de tener varias lecturas, como casi todo texto, plantea al lector la libertad de recorrer el libro como una experiencia aleatoria. Si es que el lenguaje, como decía alguna vez Roland Barthes, nos obliga a decir, Mandala nos permite recordar, o es la evocación de que en todos los signos de la historia la historia está presente de manera omnímoda, pero sin ningún orden más que el de las asociaciones memorísticas que las imágenes disponen: el libro es antes que todo una salida, el cierre de un ciclo en el que la memoria-mandala ha recuperado la experiencia en su paradójica y total fragmentariedad, a la vez que ha terminado la transcripción de su huella a la página en blanco.

En Todo en ti fue naufragio (2005), en Mandala y en El día que llovió en el diluvio (2007) nos adentramos en un trabajo que muestra un conjunto de temas obsesivamente semejantes, pero también la escritura de estos textos nos muestra como el poeta-pintor se acerca a las dimensiones plurales de las partículas que contienen todos los mundos. Lenguaje de señas, o señas de un lenguaje, el sordo en su Quinta[1] se aleja del habla de la tribu para poder escuchar el latido de cada uno: la incertidumbre que produce habitar en un mundo sobrecargado de violencia no puede sino producir una sordera sideral. Núñez ha encontrado en su lengua de letras y trazos los meandros donde habita el más fervoroso clamor de la memoria. Ni olvido ni desamor, la letra no entra con sangre, sino con las huellas que ha dejado en el viviente la experiencia del amor.

Mandala, Universidad del Bío-Bío, 2008. Premio a la Edición Cámara Chilena del Libro 2009.

N. del E. Este texto es un extracto de un texto más extenso sobre la obra de Guillermo Núñez.

[1] Una alegoría de la Quinta del sordo, que remite finalmente a Goya (1746-1828).