En el film “El camino del samurái”, de Jim Jarmush, es notorio el desasosiego del protagonista (un notable Forest Whitaker) en su deambular por las calle de New York. Observador del estricto código de guerreros japoneses, siempre es un extraño en la urbe, un hombre permanentemente desplazado y fracturado entre una realidad vulgar y una subjetividad que muchas veces se le torna ajena.

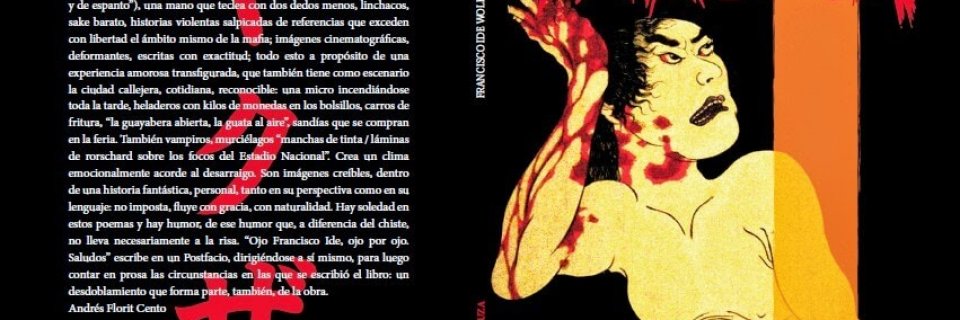

Similar condición es la que ostenta el hablante del poemario Yakuza (Cinosargo, 2014), de Francisco Ide, puesto que nunca acaba de cuajar su estatuto de sujeto demediado en una ciudad que en nada se parece a los espacios de donde proviene: casas, calles, esquinas, jardines y parques de un país que ya no lo quiere, que lo expulsó, Japón.

Luego de leer Yakuza, queda la honda impresión de un desarraigo, el sentimiento de que siempre, o casi siempre, estamos en un sitio distinto de aquel que deberíamos estar. Queda el sabor amargo de que los ajustes de cuentas vitales no tienen que ver con epopeyas y mafias, sino con los recodos más privados de la existencia: un recuerdo, un resquemor, un olor, tal vez un sonido.

La historia es en apariencia simple: un yakuza (miembro de una las organizaciones criminales más grandes del mundo y originaria de Japón), acaba en Chile por motivos que sólo alcanzamos a intuir, o que el autor con cuentagotas nos revela: peleas fratricidas entre mafiosos, un amor perdido, una nostalgia, un exilio, una decisión, un abandono. Ya en estos pagos, el yakuza administra un cibercafé, donde se retuerce en el recuerdo de su vida ya perdida, indefectiblemente perdida y lejana: “Abandoné la familia / por un ciber con tragamonedas / y sushi en el infierno / como un oso panda hipnotizado / en la ingesta interminable del bambú / mis dedos mutilados se consuelan / con mails que tecleo / y no te envío / y no te llegan” (“Inmigrante”).

El poemario tiene cierta condición teatral -operática si se quiere-, en el sentido de que el hablante imposta voces en un escenario donde reflexiona sobre sí mismo, su anterior vida y su actual situación; casi como una ópera, sólo que en Yakuza quienes hablan son al mismo tiempo el mismo y los otros. No es un poemario donde una sola voz predomina (pienso en Browning), o donde muchas revolotean, a lo Edgar Lee Masters, pero sin duda existe algo así como una polifonía que, sin embargo, siempre acaba remitiéndonos a este yakuza dolido de amor, al borde del karma instantáneo.

Respecto a lo anterior, la condición dolida, el fracaso, debe consignarse que uno de los posibles orígenes de la palabra yakuza, proviene de una versión popular de un juego japonés llamado Hanafuda. En esta variante, la apuesta menos exitosa se relaciona con tres cifras: «ya» (ocho), «ku» (nueve), y «za» (tres). Pues bien, si yakuza es la palabra que designa la peor mano de un juego, entonces Yakuza es el relato poético de la versión más degradada de un mafioso oriental, la variante más decadente de la vida de un hombre que en vez de conseguir el poder en un ancestral grupo criminal, obtiene un pasaje sin regreso a la abulia, al insilio-exilio sin remisión, a la tristeza y soledad. Acaso la imagen de un yakuza administrando un ciber café sudamericano, entraña el símbolo más explícito del descenso de una rutilante y disciplinada vida, a los subterráneos de una existencia signada por la falta total de heroísmo, carente de códigos de honor y juramentos.

Yakuza avanza por textos donde emergen imágenes de la opaca vida sudamericana del hablante (“Camino por esta playa desolada / la guayabera abierta, la guata al aire / arrastro tigres, serpientes destripadas / y samuráis sin cabeza por la orilla …” [“Una historia violenta]), y por otros donde se nos evoca un colorido romance con naturaleza japonesa de fondo: “Tú eras un árbol delicado / Era precioso ver la lluvia sobe tu pelo / Las gotas rodar sobre tu frente / Era la floración de la lluvia sobre tu rostro, Yasunara / La sombra de la primavera frotándose sobre tu piel / como un felino…” (“Instan Karma”).

La relación cuerpo-naturaleza es predominante en el libro. Es como si el autor nos dijera que así como los yakuzas tatúan sus cuerpos para evidenciar jerarquías, la poesía debería también dejar señales en el cuerpo textual: imágenes que pueden remitir a la naturaleza, al paisaje, al hombre en su corporalidad. Del vínculo recién constatado, surgen estos versos: “Mi aura es azul, supongo / como este barco ballenero que atraviesa / ríos de sangre obsequio del mar o de la noche” (Primera carta”). O “Sobre mis hombros / pesan inmóviles / dos koi negros” (“Bonzo”). En Yakuza, el hombre y la naturaleza están imbricados de tal forma que la brutalidad de la segunda deja su marca en el primero. Y viceversa. Por esto resulta tan abrumadora la banal existencia del hablante en la urbe sudaca. Se le despojó del paisaje oriental, aquél que lo moldeó a su antojo, y se le instaló de un soplo en un cibercafé, en un baldío citadino que lo desgarra hondamente.

Cosa interesante en el poemario, es la voluntad por insuflar una carga pop a los textos, en circunstancias que podría haberse apostado por moldear el verso según la disciplina yakuza. En cambio, nos encontramos con títulos como “Una historia violenta”, “Instant karma”, “Moonwalk”, “Scanners”: películas y canciones que reconocemos.

La filiación pop del libro, permite que el lector aficionado al cine oriental evoque films como “Sonatina”, de Takeshi Kitano: la historia de un yakuza que enviado por su jefe, debe liquidar a cómo dé lugar un conflicto entre mafiosos. Lo cierto es que la película es singular: en cierto momento, unos yakuzas están recluidos en un balneario, y salen a divertirse a la playa donde, sin decir agua va, el director hace que empiecen a moverse como robots, mediante la técnica del stop motion. Esta ligereza y leve comicidad se percibe también en Yakuza. El cine vuelve a presentarse en estos versos, que refieren al clásico inicio de “Apocalypse now”, de Coppola: “La realidad es más simple: estoy solo / y veo caer la tarde / mientras practico con mi linchaco” (“Entrenamiento”). El imaginario visual está presente en el libro casi desde el inicio, puesto que hay un apartado llamado “La Venus de Velázquez”, en el que la pintura se incluye como encabezado del texto.

Ahora bien: Yakuza no llega al extremo de ridiculizar a los mafiosos de ojos rasgados (como en “Sonatina”), pero sí se hace cargo de un imaginario oriental filtrado por films de diversas geografías, lo que resulta en extremo interesante cuando se leen ciertos textos: “Un cuerpo sin dedos ni dientes / flota como cáscara de mandarina / pronto en la lámina nervios del agua / círculos concéntricos / aureola tocada por linternas…” (“Formas de borrar una identidad”). Lo cierto es que Yakuza se mueve entre versos y estrofas poperos, urbanos, cinematográficos casi, y otros que acunan cierto aire clásico, romántico, como el que afirma: “Yo me condenaría feliz a la rueda del samsara / por ver tu rostro bajo la lluvia, Yasunari Satori / durante eones de tiempo / aunque sea en la forma de un insecto o / polvo de polen” (“Instan Karma”).

No es difícil ver en este libro una voluntad autoficcional, pero lo cierto es que Yakuza va más allá: predomina el acto de contar una historia, y echar mano para ello de todos los recursos posibles, entre los que cabe, claro está, la autoficción. Pero también hablamos de la mixtura de diversas tradiciones poéticas, de un libro que apuesta por lo visual, lo oral, lo textual. Parece ser que este es el mayor mérito del libro: la apuesta por una totalidad.

El afán totalizador y autoficcional del poemario queda en evidencia en uno de los textos finales, llamado “Postfacio (ojo Francisco Ide, ojo por ojo. Saludos.)”, en el que el autor relata cómo llegó a tener contacto con la Yakuza, y cómo ésta inclusive podría haberle seguido los pasos.

Yakuza, poemario movedizo, proliferante de sentidos, colorido, con imágenes a ratos atroces y a ratos bellas (que en ocasiones emergen simultáneamente): como un tatuaje inmenso de un dragón de mar en la espalda de un asesino.