Después de un largo ciclo de trabajo, en enero de este año se lanzó El mundo, libro-objeto colaborativo, realizado por el escritor y académico Fernando Pérez, Ana Lea-Plaza, collagista, editora y docente de la UAH, y Editorial Naranja, de los diseñadores Sebastián Barrante y Sebastián Arancibia. Hoy publicamos la compleja maquinaria de lectura que desplegó durante el lanzamiento Martina Bortignon, sensible lectora y académica de la UAI, quien desdobla el libro para mirarlo en las múltiples facetas que este despliega: sus pulsiones, su vínculo con el mundo infantil y la literatura de viajes, su forma, su formato y, por supuesto, la contradictoria ironía que estructura este libro que nos lleva hacia al interior de la cosas “entre un mordisco de placer y una sombra de angustia“.

Probó la llavecita de oro en la cerradura y, con gran alegría, vio que ¡encajaba!

“Doris querida, escribo con lápiz duro y estoy cansado. Si tú hubieses comprendido, pulsado la máquina psíquica con la cual entraste en relación, no habría jugado así al silencio y a las cartas tardías. […] Pena grande, el que todavía no me conozcas”.

Lo que les acabo de leer es el íncipit de una carta de Mistral a Doris Dana fechada el 18 de diciembre de 1949. Como nos pasa un poco a todos, voy cruzando y mezclando lecturas. En particular, el epistolario de Gabriela Mistral a Doris Dana merodea el sillón de mi casa, lo voy leyendo de a mordiscos, un par de cartas a la vez, en un flujo intermitente tal como sucede con el escribir y recibir cartas, mientras doy pecho a Aruni, mi hija. El Mundo, por otro lado, me lo pasó Fernando hace un par de semanas, por encima de la mesa de un café de Plaza Ñuñoa, en su sobrecito goloso o, mejor dicho, se lo pasó a Aruni aburrida de los discursos de los grandes, y ella no tardó ni un segundo en chupetearlo.

Mi presentación de El Mundo empieza con este fragmento de Mistral porque nuestra gran poeta, una vez más, nos proporciona una clave perfecta para entrar a otra obra poética: la de Fernando y Ana, el caso que nos convoca hoy. En particular, del fragmento de Mistral retomo la expresión “máquina psíquica”, que ella utiliza para definirse a si misma. Una máquina cuyos botones deben ser pulsados adecuadamente para que el engranaje se eche a andar. Me imagino, extrapolando la analogía, a nosotros mismos como “máquinas lectoras”, cada una un poco distinta de la otra, cada una con sus propias mañas de funcionamiento. Y al objeto-libro-collage El Mundo me lo imagino como una “llavecita de oro” –seguramente habrán notado que el packaging sabe y suena inevitablemente a Alicia en el país de las maravillas– que con espíritu juguetón vamos probando en las distintas cerraduras de la máquina lectora que somos, para dar con la puertecita detrás de la cual encontraremos una perilla, que al girarla activará unas ruedas dentadas, que… ¡ooops!, ¡la llavecita El Mundo de tan pequeña se nos deslizó entre los engranajes! ¡Se cayó por las fisuras que dan a nuestros acantilados internos!

“Me pregunto si caerá atravesando directamente la Tierra… ¡Qué divertido sería que apareciera entre gente que va patas arriba! Las Antipáticas, creo que se llaman…”

Agucemos los oídos para escuchar los ecos que nos devuelven nuestras cavidades psíquicas de su brincar y rodar allá dentro. Observémosla crecer, cambiar color y forma, hasta convertirse en mundo…

Lo que nos propone El Mundo es un viaje al revés de las cosas, una caída libre pero al rallenti por el interior de la Tierra, tal como lo plantea Alicia en la cita que acabo de deslizarles con algunas adaptaciones gramaticales. Un paseo por las entrañas de nosotros-máquinas-lectoras (y psíquicas, permítanme agregar el adjetivo mistraliano también), entre un mordisco de placer y una sombra de angustia. Haciendo reverencia al clásico carroliano en su adaptación de Disney de la que retengo una memoria alucinada y confusa de senderos que se bifurcan y luego desaparecen por culpa de una indiferente escoba ojerosa, los invito a un doble camino de despliegue – es decir, dos modos o metáforas de lectura – de la obra que nos convoca, despertando dos sentidos que me parecen particularmente importantes para captar su abordaje y pidiendo a dos Virgilios chiquititos que nos guíen.

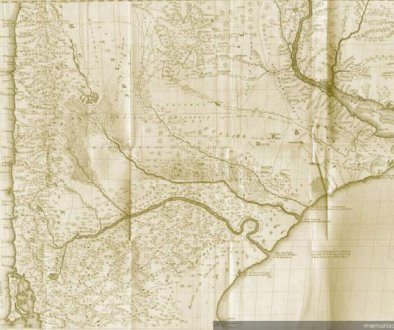

“La regla es que, coma lo que coma o beba lo que beba, ocurre algo interesante”

Empecemos por el camino del tacto-gusto: es el que escogió mi hija de siete meses para “leer” El mundo con sus lengüita, encías y papilas gustativas. La forma de leer de Aruni nos recuerda la voracidad con que, en algún momento, cada uno de nosotros quiso engullir el mundo entero, por medio de alguna experiencia existencial muy radical como el viaje, o el enamoramiento. Aruni agarra el librito y lo agita con su pequeña mano, y este se le abre del lado del collage. Los pliegues se activan en cascada, deshaciéndose en una especie de bandoneón serpenteante de imágenes y “extraordinarios / parajes que explorar”. Acompañando su gesto, mis manos recuerdan instintivamente la costumbre de plegar mapas para abrirlos y cerrarlos en las calles y senderos del mundo: efectivamente, juntando las “tiras” aparece una unidad, abigarrada y armoniosa. El ojo la captura en conjunto y luego se desliza por los detalles, sin un orden preciso. Los recortes que la componen tienen ese aire de vaga familiaridad, ya hemos visto –o recordado, imaginado, soñado–, mediante las pantallas y el internet la mayoría de las veces, presencialmente las menos, todas o casi todas esas reproducciones de cuadros famosos, monumentos icónicos, fotos de comidas en los menús callejeros, afiches publicitarios, escenas históricas en los plegables de las exposiciones, paisajes fotografiados millones de veces. No es necesario que los reconozcamos a cada uno con exactitud: la impresión es la de deslizarse por un tobogán en el que lo que importa es la velocidad y la ebriedad que la acompaña: “date prisa”, “haces fila, pagas, miras, sales”. Todo ello pauteado por un intervalo de atención de un minuto máximo, duración mínima que es fisiológica en niños pequeños, un poco más preocupante en adultos. Porque el mundo es, como nos indica Constanza Michelson leyendo a Jean-Luc Nancy, “una abundancia de significaciones simultáneas, contradictorias, que están detrás de nuestros ojos, que tienen pirateada nuestra existencia desde antes de tener conciencia, y solo una pequeña porción de esto se filtra a través de una delgada lámina llamada yo”.

“¡Esto sí que es extraño! Pero hoy todo es tan extraño…”

El otro modo de lectura de este libro, si Fernando me permite esta intrusión, es el que le gusta a Santiago, su hijo: escuchar a la voz de su papá leyéndole a la hora de acostarse. Este modo de lectura implica la sucesión en el tiempo, la regularidad del ritmo, la unicidad de la voz. Si abrimos el librito del lado de la escritura, éste se nos va a manifestar de a poco, por estrofas, por paginitas en escansión regular. La voz del poema es el endecasílabo, líquido verso de tradición italiana, no el rítmico y un poco machacante caballito de la lengua de la tradición hispánica, el octosílabo. Es un ritmo que acuna, que acompaña al sueño, que sostiene la calma y la mesura, que protege de las sombras con forma de monstruos de debajo de la cama. Es un sonsonete que se desliza en nuestro inconsciente y nos defiende del vacío de la noche, y del otro lado del mundo. Un talismán, un runrún no solamente contra las criaturas mutantes, sino también contra el sinsentido, porque lo conjura al presentarlo vestido de ritmo y voz, sin renunciar a exponerlo por lo que es, como cuando un padre o una madre dejan, controladamente, que su hijo haga experiencia por sí mismo de algo que podría ser potencialmente peligroso. Porque el mundo es también nuestro cinismo (“una lista / interminable de frases banales: / en fin, los hombres son todos iguales”), nuestra superficialidad (“Te tomas fotos, aprendes las frases / indispensables (gracias, por favor, / disculpe, cuánto cuesta, ¿hay un doctor?”), los puntos ciegos en nuestro supuesto progresismo político y nuestra corrección moral (“Al trasladarse, lo más cotidiano / se vuelve misterioso, lo evidente / extraño, pervertido lo inocente”), y nuestros desechos contaminantes y francamente inútiles desde el momento en que los compramos (“Compras de todo sin saber por qué: / mandalas, medallitas y monedas, / a mi sobrino esto le va a encantar. / Mira esta blusa, qué amor, qué monada, / recuerdos que no cuestan casi nada”). La metáfora del viaje globalizado que la obra presenta es una metáfora excelente de esta intuición sobre el mundo, sobre la vida. Una verdad nada tranquilizante, pero insoslayable, que resuena con los grandes maestros metafísicos, como De Chirico en la pintura y el Eugenio Montale de “Ossi di seppia”:

Tal vez una mañana yendo en un aire de vidrio,

árido, dándome vuelta, veré cumplirse el milagro:

la nada a mis espaldas, el vacío atrás de mí,

con un terror de borracho.

Después resurgirán completos, como en una pantalla,

árboles casas montes para el engaño de siempre.

Pero será muy tarde; y yo me iré callado

entre los hombres que no se dan vuelta, con mi secreto.

Vean cómo hace eco el poema de Montale con esta estrofa de Fernando:

El mundo es una esfera diminuta

Girando en el vacío, es una gota

De agua disuelta en el mar, ilusión

Que al acercarse se escapa, espejismo:

En todas partes el mundo es el mismo.

“¿Un lado de qué? ¿Y el otro de qué?”, pensó Alicia.

El anterior libro de Fernando sobre el tema del viaje –por lo menos hasta donde tengo conocimiento– es Tour, cuya primera edición fue lanzada en 2011. En él se nos presenta una mirada descaradamente deseante, voraz en su impulso de agarrar el mundo –en realidad, fotos del mundo, o al menos lo que cabe dentro del encuadre, dejando el resto a la imaginación. El Mundo, por lo contrario, parece haber sido escrito con la sensación y el temple de estar de vuelta, desde una distancia ya no excitada, sino que mesurada, como cuando se desea volver a comer la comida desabrida de todos los días, un pan con té, después de comer gastronomía frita y refrita, dulce, especiada y refinada a más no poder, durante un viaje de semanas.

El mundo al fin termina por cansarte.

La gente en todas partes se parece,

Echas de menos tu barrio, el idioma

Que ya conoces, la vida normal

Con tu familia, en tu país, tal cual.

Este es el sabor que intuyo, pero también intuyo que no se trata sólo del viaje. Como anticipaba poco antes, me parece que el autor está jugando acá a las metáforas, o mejor a los espejos, con nosotros máquinas-lectoras-y-psíquicas, enganchadas por el gusto, el tacto y la escucha, cayendo lentamente por el interior de la tierra, por el lado interno de las cosas. Lo que vemos es la realidad del mundo –de la vida– vista en su desborde y desnudez, con esto y aquello, rozando con mirada cercana y remota los efectos de nuestro privilegio inadvertido, de la injusticia, del mero y a ratos feliz estar en el mundo. Lo que vemos es la realidad del mundo y de la vida en double-face, hecha tanto de “lagos, corales, peces de colores” como de “sequías, guerras, fuego, inundaciones”, tal como lo muestran la materialidad y forma misma de la obra. This and that. Más que un viaje por el mundo, un tiempo en la vida, en que nos damos cuenta de que la coexistencia de contrarios, paradoja horrorosa para la lógica filosófica griega, es la vocación esencial de la existencia, su condición de plenitud, como lo habían intuido muchos siglos antes de los griegos los sabios védicos en la India. Es el astronauta absorto enamorándose de la modelo de lentes oscuros (linda écfrasis, por cierto), encontrando todo ello extraño pero bellísimo. Es el final con la ironía por sustracción de Voltaire (esa fue una pista que me dio el autor) que termina su Candide con la célebre frase: Il faut cultiver son propre jardin. Es este librito que se deja plegar de vuelta con la precisión quirúrgica y la esencialidad de un origami, pero que salta como un resorte para el goce de mi hijo Vassilis, que me dice: “mamá, dame el mundo, que quiero jugar…”