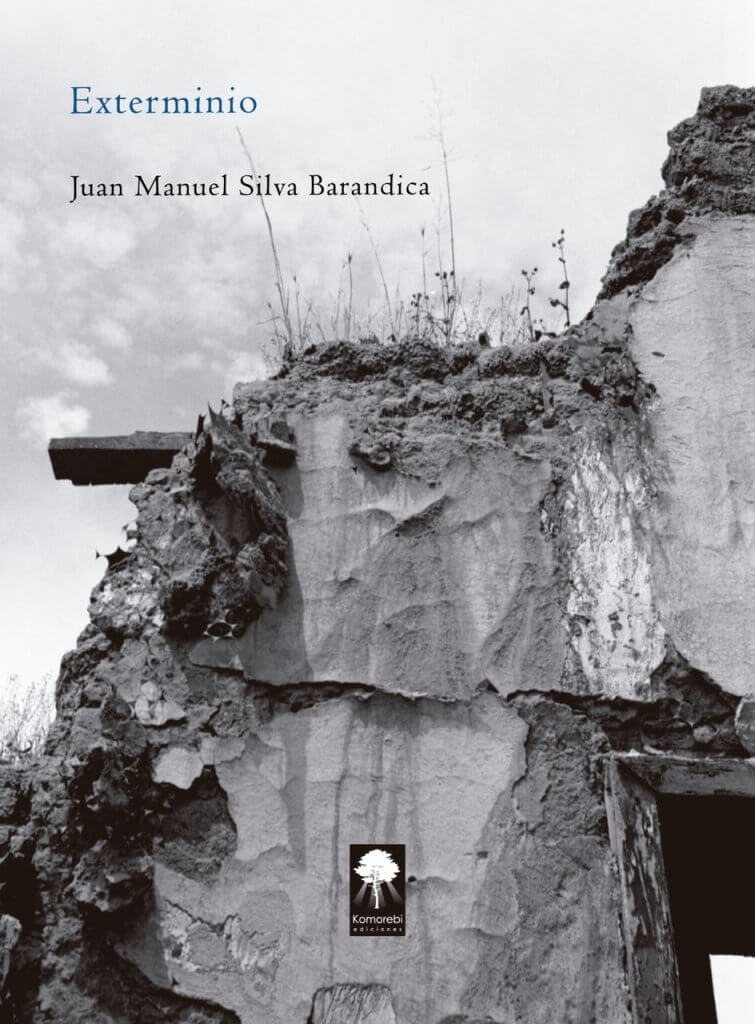

Difundimos hoy la presentación que en diciembre del 2019 hizo Luc Gutiérrez de Exterminio (Komorebi Ediciones), un libro que “parece hablar de la infancia y la destrucción que necesariamente producen los hechos –también necesarios– de crecer y hablar”.

Presentar un libro (sobre todo de poesía) es notoriamente difícil, porque implica hacer elecciones textuales que no siempre son las más adecuadas y definitivamente no son jamás las únicas. Esa dificultad se ve multiplicada en Exterminio (Komorebi Ediciones, 2019). Como dice el autor al final del libro en “Palabras al margen”, el lenguaje y sus referentes no son ambiguos, sino saturados de significados: “Por ejemplo, una manzana que cae de un árbol es una manzana que cae de un árbol, la representación del pecado cristiano, una figura de la ley de gravedad y también una síntesis de la abundancia” (39). El poema Exterminio tiene mucho de eso: un ejemplo es la expresión “fuego negro sobre fuego blanco”, descripción de la página escrita, antítesis cromática, alusión al poema de Vallejo “piedra blanca sobre piedra negra” y referencia a la imagen cabalística que define así la Torah –el fuego negro, las letras; el fuego blanco, los espacios en blanco, espacios que tienen una legibilidad igualmente importante y que podremos leer luego del advenimiento del mesías. Como afirma su autor, y a semejanza de la hermenéutica judía y de la hermenéutica cristiana medieval, cada frase de este libro parece tener por lo menos cuatro lecturas y probablemente más.

Es, entonces, un libro con múltiples significados, que además reflexiona sobre ellos y sus vínculos. Esta lectura de Exterminio, sin embargo, no me parece satisfactoria, porque puede aplicarse a la poesía en general: un poema es, casi por definición, la propuesta de una multiplicidad de sentidos. ¿Qué hace, entonces, que la multiplicidad de Exterminio sea particular? Para esto, vuelvo a la Cábala. Una historia que aparece repetida en múltiples lugares de la tradición mística judía es la de los cuatro rabinos que entran al paraíso: Pardes, que además de significar jardín edénico, consiste en las siglas de las cuatro formas de lectura del texto sagrado. Uno de los rabíes entra y enloquece; otro entra y se hace hereje; otro entra y muere; solo el rabí Akiva, cuenta la historia, entró en paz y salió en paz.

Mi propuesta es, entonces, la siguiente: este libro es uno de los rabinos de la historia que entran buscando el conocimiento del texto sagrado y del paraíso que perdimos. Pero ¿cuál de ellos es? ¿Entra en paz y sale en paz? Confío en que un poema que se llama Exterminio no hace eso. ¿Enloquece este libro o se hace hereje, es decir, destruye el lenguaje del comienzo o cambia un lenguaje o una forma de conocimiento por otra? No: el libro es a la vez opaco y lleno de alusiones, pero jamás hay una desarticulación: es consistente de principio a fin. Es consistente en su desesperación (una desesperación que no grita, sino que implosiona); es consistente en su relato de muchas pérdidas. Por eso, comenzando por su título, creo que Exterminio se parece al rabí que entra al paraíso y muere. Creo que su lenguaje designa un paraíso necesariamente perdido y habla de la muerte y por los muertos: una línea del libro dice “El nombre es el traductor de la muerte” (9) y este es, sin dudas, un libro que nombra y traduce la propia destrucción de la que es testigo y de la que forma parte.

El “Exterminio” del título, si tiene autoría, parece ser la del lenguaje y el crecimiento; lo que está claro es que tiene víctimas: tanto el hablante como el “tú” al que se dirigen algunas secciones. Así, el libro dice: “La primera palabra en la boca de un niño” (13) y “Todo movimiento es ya caída. Todo lenguaje sin dirección es destierro” (17). Aquí se hace evidente que el lenguaje es responsable de ese movimiento que nos expulsa –no caemos, ni somos desterrados– de un estado que no sabemos qué era: “la primera palabra en la boca de un niño”, que hasta donde sé suelen ser las palabras “mamá” o “papá”, da lugar entonces al abandono, a la privación de aquello mismo que buscó nombrar. Y esta es, creo, una de las lecturas fundamentales que Exterminio propone. A partir de su lenguaje difícil de descifrar, de sus alusiones múltiples, parece hablar de la infancia y la destrucción que necesariamente producen los hechos –también necesarios– de crecer y hablar.

Cuando uno crece, algo se destruye. Más allá de lo que diga Heidegger de que uno es un ser para la muerte, que uno empieza a morir desde que nace, o desde que es consciente de que existe, la infancia se vive positivamente, no como negación: lo que le pone fin es el lenguaje. El lenguaje empieza como deseo de lo que no se tiene: de infante, uno aprende a decir “mamá” y “papá” para que ellos vuelvan a uno (fort-da, de una u otra forma). Esa primera muerte ocurre, se revela, y se intenta solucionar, por la necesidad de nombrar el referente para recuperarlo. Y, más tarde, la niñez posterior a la infancia se acaba cuando uno entra en un lenguaje no referencial por primera vez. Cuando uno empieza a reflexionar sobre sí mismo y sobre las palabras, algo se destruye. Muy literalmente –cuando uno deja ser niño, deja de dibujar, deja de creer en el dios que casi creía por default, sin pensarlo, deja de tener esa valentía necesaria y preciosa, deja de sentir placer sin saber que lo siente. Exterminio es la narrativa de esa pérdida, de alguien que estuvo en el paraíso del que no sabemos nada, salvo que es prelingüístico. Exterminio (y tal vez su autor, y ciertamente su lector) salió de él, pero no en paz. Salió de él sin poder saber nada de él: salió de él sabiendo que lo único que se puede hacer después es hablar un lenguaje lo más repleto posible de significados, pero que ninguno de estos se acerca a nombrar el paraíso o a conocerlo. “Piensa en los niños abandonados al crecimiento. / Piensa en la danza. / Piensa en que ellos no conocen el canto” (18) y páginas después “Pero creo en desaparecer” (35).

Selección de Exterminio (Komorebi Ediciones, 2019)

Juan Manuel Silva Barandica

V

Me acostumbro al sosiego de las lenguas, me adhiero a su ley, a su hato. Y es solo el yo el que me duerme en una sucesión de bosques y desiertos. He aceptado el vicio del ciego, guardando a padre y madre bajo el lecho. Es la espera de la aurora su mismo delinearse sobre el rostro, como un refulgente torbellino entre los ojos, como la efigie infantil que se halla en el óbolo, en el canto circular, en el río que deja de ascender para cobijarse en la leche, para morir en el pezón. Y es que no hay escapatorias en el arte de la luz, no hay raíces en el espejo pintado por la memoria en las espaldas. No hay advenimiento, sino avenencia. Estoy calmo, hecho de sustancias que han comprendido lo ausente. El cuerpo no significa, ni puede decir, así como los signos.

Esta mudez que ensordece, este sopor con la fusiforme silueta del crimen, la sentencia de las materias rebeladas. El límpido resplandecer de la noche sin enigmas. También hospedar el abismo, la numerosa profundidad, la invitación al tráfago oscuro que enquista de plenitud el alma.

El gesto del silencio y su figura, la joya extrañada en la corona, crisma en la llaga que ha dejado la saeta.

Perseveran como una imagen detenida en los custodios perros del reconocimiento. Una forma de sombra no es más que el aprendizaje en la comunicación con las presencias. La primera palabra en la boca de un niño.

XXIII

Hay un viaje sin tiempo, ni destino. Sin la continuidad de los atardeceres.

Algo queda en el umbral traspuesto en espera de su nombre. Queda en el hiato de la palabra no dicha. Son las calles recorridas, la flor que olvidó despertarse, la mirada que resbaló por el hombro. Es cada cuña en el alfabeto de los rostros. Esa casa en la que espera una madre con el plato frío. El padre que guarda el asiento a su lado. Y son los hermanos a quienes nunca pudo ser menos que altiva la complicidad, el poema olvidado en la ribera.

No hay templanza en la derrota. Irse agachado tras las nubes como el niño que ha traicionado por primera vez. La despedida es un viaje solitario a la ceniza.

Es la sangre ida y por venir, una historia de sed. Cada herida y toda yerma extensión de la esperanza no es más que sal que corona de muerte el río prometido al hijo. Es un tipo de música enemiga del gusano y la flora.

No hubo vejez sino arena en el rostro.

No fue otro nombre, sino un apodo.

No ha sido la muerte, sino volver al hogar, a la carne, por un testamento negro que permanece en el hermano, en la bestia, en el más cercano, en el hijo, en el amante, en el amigo y en el tiempo que engruesa la piel de quien es arrojado del sueño al revés del escenario, donde la blanca fábula del poema consume la materia hasta convertirla en imagen, memoria, espíritu.

Luc Gutiérrez (Santiago de Chile, 1979). Magíster en Literatura por la Universidad Católica de Chile. Tiene un doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, con una tesis sobre mística cristiana del siglo XVI e Inquisición. Ha publicado poemas en las revistas Laboratorio, Vértebra y L’Animal, y cuentos en Lenguas (Dieciocho jóvenes cuentistas chilenos), compilado por Carlos Labbé (JC Sáez Editor, 2005). El año 2018 publicó su primera novela, Ferocidad, por Ediciones Overol y el 2019 la traducción de Parábola del sembrador de Octavia Butler, también por ese sello editorial.

Juan Manuel Silva Barandica (Mendoza, 1982). Poeta, narrador, traductor y editor chileno-argentino. Ha publicado la Obra Completa del poeta Gustavo Ossorio (2009); los poemarios Bruto y Líquido (2010), Cetrería (2011), Trasandino (2012), Casimir (2014), Acerca de personas (2016), Ornitomancia (2017) y Exterminio (2019); la traducción de La roca de Wallace Stevens (2014) y Amistad, amor y matrimonio de Henry David Thoreau (2019); así como la novela Italia 90 (2015).