Junto a este ciclo de agua torrencial y sol, hoy llueven pensamientos y escrituras en la pluma de Fernando Pérez V.: “En la ciudad, la lluvia se acumula en todos los lugares levemente más bajos. Si es sostenida produce charcos, pozas, a veces hasta pequeñas lagunas difíciles de cruzar cuando están en la calle. Recuerdo que cuando chico había personas que cobraban unas monedas por llevarte de un lado a otro de la calle en un triciclo de carga, o por prestarte un puente improvisado con tablones. Recuerdo también cómo se desbordaba el Mapocho, normalmente un esmirriado hilo de agua que se volvía un torrente furioso y se salía de su cauce”

Agua que cae desde el cielo y choca con el suelo, en una trayectoria vertical, o con frecuencia diagonal, oblicua. Agua en gotas, gota a gota, que lo empapa todo. La tierra la absorbe agradecida, pero si cae en exceso se satura, y entonces se forman pozas, que si hay pendiente se vuelven riachuelos, arroyos, torrentes. El agua, maleable y mansa, encuentra su curso y lo sigue, desciende a toda costa, se inmiscuye por cualquier rendija. Una gotera es una lluvia mínima, puntual, localizada en un espacio interior donde supuestamente estamos a salvo de ella, una gota invasora que ha sabido abrirse paso hasta entrar en nuestra casa.

La lluvia prolongada, si no es amenazante por su exceso, tiende a sernos indiferente, se la escucha como un ruido de fondo, “como quien oye llover”. Se la contempla por la ventana, tal vez con una taza de té o café o una copa de vino en la mano. Si no es demasiado tupida, cuesta verla. Las gotas se vuelven invisibles contra el fondo del cielo gris o los edificios vecinos. A veces, cuando queremos saber si sigue lloviendo, miramos las pozas en el suelo, donde aparecen pequeñas perturbaciones circulares cada vez que cae otra gota.

Cada gota es diminuta, insignificante, pero su abundancia nos empapa si salimos. Con una lluvia común y corriente, o con una garúa, esto ocurre de a poco, casi sin que nos demos cuenta, a medida que la ropa absorbe partículas de agua hasta llegar a nuestra piel, a menos que tengamos una capa impermeable. El resto de los zapatos terminan por mojarse dependiendo de la intensidad de la lluvia. Nos defendemos de ella no solo con ropas protectoras, sino con esa invención prodigiosa, el paraguas. Un mango largo, a veces con un extremo curvado, que al abrirse despliega un círculo de tela, sostenido por varas metálicas, como una suerte de carpa o de techo portátil, que nos cubre la cabeza, pero dependiendo de su diámetro, no tanto los pies, que al caminar salen fuera de la zona seca que produce, además de estar en contacto constante con el suelo empapado.

En la ciudad, la lluvia se acumula en todos los lugares levemente más bajos. Si es sostenida produce charcos, pozas, a veces hasta pequeñas lagunas difíciles de cruzar cuando están en la calle. Recuerdo que cuando chico había personas que cobraban unas monedas por llevarte de un lado a otro de la calle en un triciclo de carga, o por prestarte un puente improvisado con tablones. Recuerdo también cómo se desbordaba el Mapocho, normalmente un esmirriado hilo de agua que se volvía un torrente furioso y se salía de su cauce.

El Mapocho ya no se desborda así, pero nuestra ciudad, donde habitualmente llueve poco, o casi nada, cada vez que hay una lluvia importante de un par de días seguidos, deja de funcionar. Hay zonas que no están preparadas para recibir tal cantidad de agua. Las calles se cortan, fallan los semáforos, se caen los árboles y postes de la luz, hay barrios que se anegan, canales que se desbordan, terrenos que ceden. Las clases se suspenden o se hacen en línea, las actividades se cancelan, se corta la luz. Cada vez que esto ocurre es como si fuera una catástrofe inevitable y sorprendente, pero ocurre con regularidad cada cierto tiempo, y aunque supuestamente cuando llueve todos se mojan, está claro que hay barrios que se mojan más y que lo pasan mucho peor con estos episodios periódicos de precipitaciones desmedidas.

Recuerdo de mis años escolares el ciclo del agua: se evapora, asciende a los cielos al volverse más liviana, se acumula en forma de nube, se condensa y cae, para luego recomenzar su viaje incesante. Cambia del estado líquido al gaseoso y otra vez al líquido, a menos que con la temperatura baja se congele y caiga como granizo o nieve, o al caer al suelo se enfríe y forme hielo. Es un elemento inestable, en transformación constante, tal vez por eso atraiga tanto a los poetas y compositores.

Escribe Lucrecio, en su extenso poema sobre la naturaleza de las cosas: “Ahora te explicaré cómo se aumentan / Las aguas de la lluvia en nubes gruesas, / Y cómo desde allí caen en la tierra. / Y es preciso ante todo persuadirte / Que se levantan con las mismas nubes / Infinitas moléculas de agua / De todo cuerpo, y a la par se aumenta / Con la misma substancia de la nube, / Del mismo modo que el sudor, la sangre, / Y cualquiera otro líquido del cuerpo / Crece a la par que todos nuestros miembros”. Me fascina en este pasaje de meteorología didáctica la comparación con el sudor y la sangre, los líquidos que forman parte de nuestro cuerpo, al fin y al cabo tan material para Lucrecio como el de una nube, igualmente hecho de átomos. Cuando los vientos, continúa el poeta, hacen presión sobre una nube muy cargada de agua, empujada además desde arriba por el calor del sol, “humor pluvioso entonces van soltando, / y corren gota a gota como cera / que se va derritiendo puesta al fuego. / Es copiosa la lluvia si las nubes / experimentan esta doble fuerza, / la presión de su peso y de los vientos; / y suele durar mucho, y encerradas / Suele tener a la gente en su casa, / Cuando están muy espesos los nublados / y cuando unos sobre otros se amontonan, y se derraman hacia todas partes…” Nadie como Lucrecio para convertir los fenómenos atmosféricos en un drama vivo, en un combate de elementos, de causas y efectos que desencadenan fuerzas feroces en un universo en que todo está materialmente interconectado.

La poesía china clásica está llena de alusiones al clima, al ciclo de las estaciones y a los elementos, concebidos también como un entorno al que estamos entrelazados, una red de energías interconectadas de las que formamos parte y que atraviesan nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestras relaciones, nuestra conciencia. “Una buena lluvia conoce su estación”, escribe Du Fu, “solo aparece en primavera. / Sigue al viento, se infiltra de noche, / moja al mundo delicada, sin sonido; / nubes negras cubren rústicos caminos, / el río, un bote, una lámpara brilla. / Al alba, roja y húmeda, se ve / la ciudad de Brocado, sus flores pesadas”. En otro poema, de atmósfera otoñal, la lluvia es menos benigna: “Frontera en otoño, las sombras se vuelven ocaso, / ya no distingo el resplandor del alba. / La lluvia que chorrea del alero moja las cortinas, / nubes de montaña descienden rozando los muros. / Un cormorán husmea el pozo bajo, / las lombrices entran hasta el fondo de la habitación. / Carruajes, caballos apesadumbrados pasan; / frente a mi puerta creció la maleza”. Lo fascinante de estos poemas es el modo en que la lluvia lo permea todo. Modifica la luz, el sentido del tiempo cronológico, se infiltra desapercibida, aumenta el curso de los ríos y afecta a todos los seres vivos por igual: árboles, insectos, animales, personas, en un universo interpenetrado por los elementos. En el I Ching, el libro de los cambios, el agua es un elemento identificado con lo peligroso, lo abismal, en contraposición a la fuerza del cielo, principio creativo, y la docilidad de la tierra, receptiva, y en relación con otros principios como el viento, el fuego, y la serenidad del lago, agua estable y alegre. La lluvia es entonces un fenómeno en que se entremezclan estas fuerzas y principios.

En la poesía occidental muchas veces la lluvia es un telón de fondo, un espejo en el que se mira el alma del poeta apesadumbrado. Comparada a las lágrimas, y contemplada con frecuencia desde una ventana, exterioriza la pena del alma, convierte al clima en metáfora del estado de ánimo de quien lo describe. Escribe Unamuno: “Lágrimas es la lluvia desde el cielo, / y es el viento sollozo sin partida, / pesar, la sombra sin ningún consuelo, / y lluvia y viento y sombra hacen la vida”. En Chile, Pezoa Véliz nos dejó una lluvia inolvidablemente triste en “Tarde en el hospital”: “Sobre el campo el agua mustia / cae fina, grácil, leve; / con el agua cae angustia; / llueve…”.

Menos melancólica y más musical, la “Lluvia oblicua” de Pessoa es una lluvia más escuchada que vista: “Se ilumina la iglesia dentro de la lluvia de este día, / Y cada vela que se prende es más lluvia que golpea en el vitral…// Me alegra oír la lluvia porque ella es el templo encendido, / Y los vitrales de la iglesia vistos desde afuera son el sonido de la lluvia oído desde adentro…” En su estética interseccionista de ese momento, la lluvia deshace la oposición entre afuera y adentro, entre visión y audición, entre mundo y sujeto. Más metafísica que meteorológica, la lluvia minuciosa de Borges es en cambio una lluvia que despierta a la memoria: “Bruscamente la tarde se ha aclarado / porque ya cae la lluvia minuciosa. / Cae o cayó. La lluvia es una cosa / que sin duda sucede en el pasado. // Quien la oye caer ha recobrado / el tiempo en que la suerte venturosa / le reveló una flor llamada rosa / y el curioso color del colorado. // Esta lluvia que ciega los cristales / alegrará en perdidos arrabales / las negras uvas de una parra en cierto / patio que ya no existe. La mojada / tarde me trae la voz, la voz deseada, / de mi padre que vuelve y que no ha muerto”. La lluvia borra en este caso la frontera entre el presente y el pasado, que no está ya perdido, y niega incluso el poder de la muerte, impotente frente a la memoria vívida de una voz que nos devuelve el sonido de la lluvia.

De las lluvias narrativas, la más inolvidable para mí es sin duda la de Isabel viendo llover en Macondo, una lluvia incesante que lo anega todo, con la desmesura de García Márquez, que conjura una naturaleza tropical desbordante, excesiva, exuberante. En el extremo opuesto, el cuento “La lluvia” de Arturo Uslar Pietri es sobre la espera exasperada de la lluvia en un contexto de sequía en que los personajes hasta alucinan que la escuchan, sin que nunca llegue.

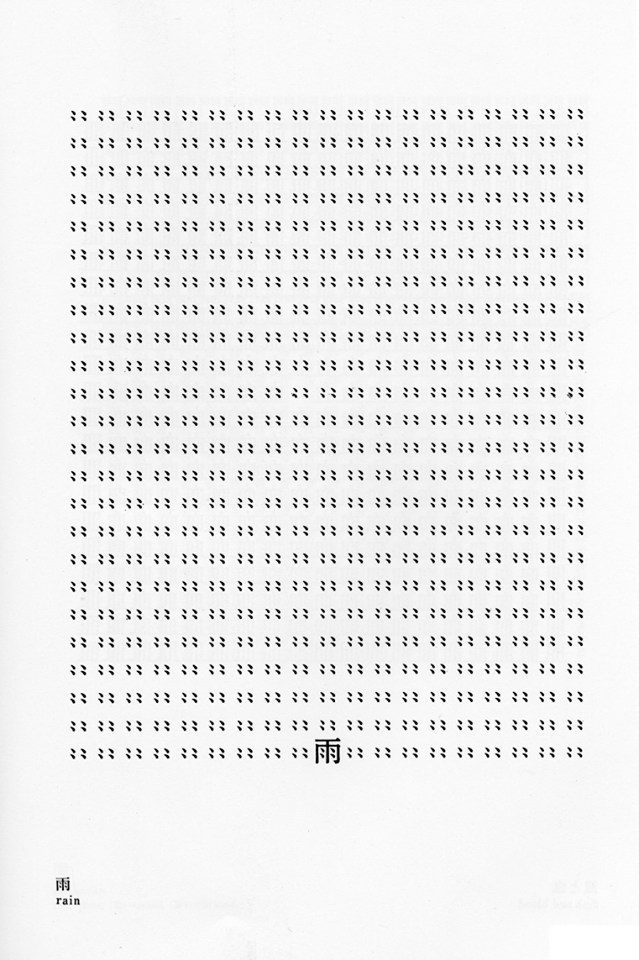

La lluvia ha tentado también a los poetas visuales y concretos: un precioso poema del autor japonés Seiichi Nikuni separa los componentes visuales del ideograma, produciendo una lluvia de trazos oblicuos:

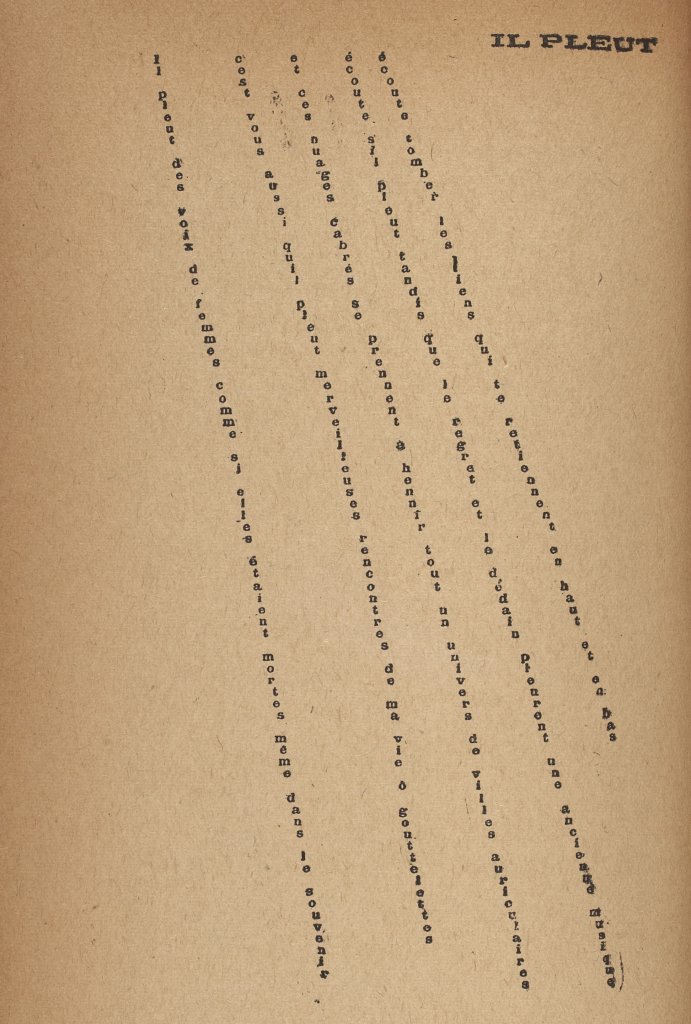

Apollinaire, en su caligrama “Il pleut” (“Llueve”), escribe en líneas diagonales descendientes y convierte cada letra en una gota, cada línea en un hilo de agua: “Llueven voces de mujeres como si ellas estuvieran muertas hasta en el recuerdo / eres tú también que llueve maravillosos encuentros de mi vida oh gotitas / y estas nubes encabritadas se ponen a relinchar todo un universo de ciudades auriculares / escucha llueve mientras el arrepentimiento y el desdén lloran una antigua música / escucha caer los lazos que te retienen arriba y abajo”.

Augusto de Campos, en cambio, opta por un enfoque más analítico en que la verticalidad de lo pluvial se convierte gradualmente en lo horizontal de lo pluvial, las dos vías del agua separadas apenas por una letra, de la explosión de la p al flujo de la f:

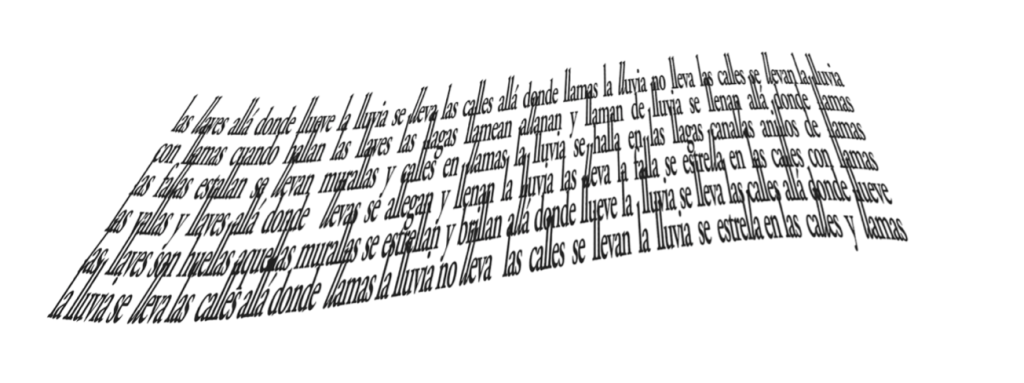

En Chile, Martín Gubbins se suma a esta tradición con un poema de su libro Álbum que reitera el sonido aliterativo de la ll, que visualmente opera además como un flujo descendiente dotado de un movimiento ondulante que la vuelve ola, torrente, corriente:

La lluvia excesiva o insuficiente, catastrófica o anhelada, placentera o fastidiosa, cae entonces sobre nuestros campos y nuestras ciudades, pero también sobre nuestra imaginación, sobre la página, sobre el papel o la pantalla en que escribimos, inunda nuestros textos y nuestras canciones, nuestras películas y pinturas, nuestro teatro y nuestra danza con su rumor suave, constante, que humedece el aire regando la tierra, inundando las calles, mojándolo todo para que podamos contemplar después, por un rato, el límpido cielo nacido tras su paso.