«Cuanto más de cerca contemplamos una palabra,

más lejos ésta mira»

Karl Kraus

Hay libros en que la escritura demora en llegar, y cuando arriba retorna con los escombros de lo reprimido. La poesía recorre esa zona de repeticiones imposibles, y un libro —¿cuándo se comienza un libro?— se escribe a través de los guijarros acumulados año tras año, remontándose al nacimiento primigenio del lenguaje, es decir, a las imágenes que la infancia balbucea como sede irremontable de la experiencia. A riesgo de ocupar una terminología sicoanalítica básica, el libro que hoy presentamos de Vicente Rivera me parece asentarse en esta forma insólita de escribir. Observo en El ojo del lagarto una exploración de las imágenes que surgen de la contemplación y cierto conocimiento de primera mirada. En una época atiborrada de imágenes visuales y digitales —aunque esta afirmación no signifique condenarlas—, habitualmente el paisaje desértico aparece mediatizado por la pantalla. Paris Texas de Wim Wenders, o de un modo más cercano, Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, recorren los parajes desérticos como una manera de revelar otra cosa, una latencia que la cámara permite insinuar en su exceso de sentido. En Nostalgia de la luz, que visualiza los mismos parajes del libro, la «doble cámara» del telescopio y la del cineasta, ayudan como engranaje de ampliación de la mirada entre el cielo y los detenidos desaparecidos. El desierto contiene así una soledad repleta de rumores.

Sin embargo, Vicente Rivera contempla otros rasgos del desierto; observa la luminosidad —palabra clave en el libro— que proviene de la secuencia lejana de la naturaleza. El poeta aguza la mirada al «Prisma» de la «polvareda», de la «Mancha solar», «la memoria de los colores /trazo de luz / desintegrado en el tiempo». A pesar de ocupar la fotografía como referencia en algunos poemas, El ojo del lagarto pareciera desplazar la posibilidad del zoom del aparato tecnológico por la mirada poética de la epifanía. El desierto se transforma en una dimensión metafísica y existencial, cuyo espacio subsume al espectador, desbordando incluso el lente de la cámara y su registro. «¿El tiempo ha borrado el paisaje de esta foto?/ No. el desierto es / la luz que el tiempo no mide» («Montaje fotográfico en tres actos»). En este sentido, llama la atención —a la manera de Gonzalo Millán, citado en uno de los epígrafes— la exactitud de este libro, la pulcritud de las imágenes evocadas. En su laconismo y brevedad se delinea el «Silencio visual»: el poeta busca tal vez la imagen justa, aquella que corresponda a la experiencia. O mejor dicho, parafraseando a Godard, ya no solo la justicia de la imagen, sino justamente una imagen.

La portada del libro sugiere una perspectiva sobre el cuerpo interior, gracias al sedimento vacío con que la pintura de Turner evoca el espectro ocre de la luz y, por ende, de los colores. El pintor plasma la irrupción del ferrocarril en un paisaje que, muy pronto, durante el siglo XIX, comenzaría a transformarse; de ahí que cuando hoy empleamos las palabras «paisaje» o «naturaleza» debamos muchas veces ponerlas con pinzas (es decir, entre comillas, como advierte Pablo Oyarzún a propósito de ciertos vocablos en Paul Celan). La primera naturaleza que aparece en las grandes ciudades es la que se mira por las pantallas. Conociendo a Vicente, su salida de la urbe no se trata de un gesto intencionalmente conservador de volver al origen, aunque de su escritura pueda desprenderse una estética ecológica, que constituye una forma disruptiva de conservadurismo. Me parece que en estos poemas ocurre otro fenómeno: Vicente escribe desde el lugar del testigo, de aquel que estuvo allí, como sucede inclusive a partir de la habitual manera de entender la función testificante de la fotografía. Para quienes conocen la procedencia nortina del poeta, ésta marca una data implícita que envuelve su percepción colorida del desierto. No olvidemos que los colores, en poesía, no están en los objetos, sino en las imágenes, posibilitando la traza de la escritura. De ahí, quizás, el rasgo fuertemente evocativo de estos cincuenta y dos textos.

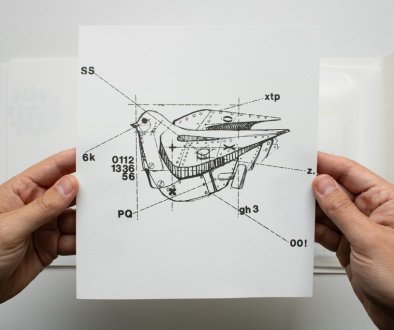

«Cuando alguien, ser humano o ser animado —dice Ivonne Bordelois—, nos obliga a alzar la mirada, se da la «aparición única de una realidad lejana»: es ésta una de las fuentes de la poesía». Y es precisamente en este lugar de arraigo poético donde los poemas habitan una zona peligrosa. Al trabajar con este recorte de la naturaleza, el libro corre el riesgo de precipitarse al turismo patrimonial. He aquí la cuerda floja que atraviesa El ojo del lagarto, el cuidado de la nitidez de la escritura contrapuesta a la monumentalidad del espectáculo (como se observa, por ejemplo, en la poesía de Zurita). Cual equilibrista, el poeta debe esquivar las luces del consumo visual que tiene sus propias características:»un desierto guardado / en las ventanas de chile», dice precisamente en «Arena Postal». A diferencia de las postales de Valparaíso, donde los museos a cielo abierto de la miseria son dignificados y vendidos como mercancía —habría que volver a mirar la película de Aldo Francia «Valparaíso, mi amor» (1969) para sopesar la persistencia de su ironía—, el consumo de la naturaleza como inhóspita y sin historia puede transformarse en otro modo de fetichismo, desplazado en este caso al paisaje de la polvareda. Para dislocar esta apropiación, el punto de mira se concentra en el enfoque y el montaje. El ojo del lagarto, al contrario de la monumentalidad del patrimonio arquitectónico, capta los detalles y las minucias: la semilla, la luz, el agua, las alas de los pájaros y, principalmente, el silencio. Vale decir, una vibración de baja intensidad, una disminución de los impactos de la vida cotidiana en la urbe. El libro conjuga de este modo miniatura y lejanía.

Otro peligro barruntado de El ojo del lagarto es la luminosidad del vacío. Casi no existen vestigios humanos en los poemas (salvo algunos rieles inquietantes o la mirada intransitiva del poeta). Esta ausencia humana es preocupante y singular; en vez de las habituales señas de violencia que llegan de la literatura y las noticias del norte, Vicente desenvuelve una escritura en que prevalece cierta belleza. De manera simplista, podría considerarse que el libro desplaza el larismo del sur por el del norte; no obstante, me da la impresión que los poemas pueden aquilatarse de otra manera. Y para esto recuerdo a Ennio Moltedo, quien decía que prefería el norte al sur, porque en este último tanta melodiosa naturaleza deformaba el oído, en cambio el desierto entrenaba en la aspereza del sonido y, por cierto, de la vida, sobre todo en un país como Chile. Más que mitificar, me da la impresión que Vicente busca enfocar la mirada (como quizás filmaría Tarkovski si hubiera vivido en Chile). En una época como la nuestra, atiborrada de impactos que domestican la mirada, los poemas de El ojo del lagarto continúan aquella conocida frase de Moholy-Nagy: el analfabeto del futuro no solo será quien no sepa leer, sino quien no sepa leer una imagen. De ahí que, me da la impresión, el poeta se sumerja en los guijarros sutiles del desierto, asemejándose al agreste lagarto que se ubica en el espacio de una peculiar desolación cromática, observando las partículas de luz y la musiquilla silenciosa de la aridez.

Valparaíso, Mayo de 2015