Cuatro o cinco años atrás me enteré, a través de las páginas del extinto suplemento Diagonal del diario El Metropolitano, de la existencia de un libro llamado El Dios Salvaje, un largo ensayo sobre las relaciones entre el suicidio y la literatura firmado por un tal A. Álvarez. La reseña era elogiosa y una vez que lo hube leído me encontré yo también recomendándolo efusivamente a diestra y siniestra. El libro era un extraño cruce de géneros, temas y tonos en donde el autor pasaba con absoluta soltura de escrupulosos ejercicios de historia literaria a contar anécdotas sobre la amistad que sostuvo con la poeta Sylvia Plath en los meses previos a su suicidio; de la crítica literaria, matizada y acuciosa a divagaciones completamente desenganchadas acerca de los estados de claridad mental que es posible alcanzar trepando muros de roca con pendiente negativa en la escalada libre; deporte al cual Álvarez confesaba ser adicto y practicar seriamente varias veces por semana. La impresión que generaba, en último término, el sujeto detrás del libro era estimulante y curiosa. Curiosa por lo extraño de este profesor en estado salvaje que fundía en una misma voz la libertad y el descaro mental del autodidacta con el tino y la aplicada precisión del erudito. Estimulante porque, resucitando una expresión de la que abusé mucho durante esa época, se notaba que el autor del libro tenía la cabeza verdaderamente abierta.

A partir de entonces he ido pesquisando y leyendo la mayoría de los libro de Álvarez. En su heterodoxa producción figuran novelas, libros de poemas, colecciones de crítica literaria, ensayos de largo aliento sobre el divorcio, el insomnio y la escalada libre, además de un reportaje autobiográfico (altamente entretenido) sobre el campeonato mundial de póker de Las Vegas que le encargó la revista New Yorker y publicó luego en forma de libro. El año 2000, por último, publicó un libro de memorias en donde alumbra hasta donde le es posible, la estrambótica figura que recortan sus libros y su persona en el mundo literario inglés, muchísimo más flemático y reconcentrado que Álvarez. En él trata, entre muchas otras cosas, de explicar una vida saturada de paradojas y deserciones incomprensibles: con treinta años abandonó una brillante carrera académica después de haberse graduado como alumno estrella de Oxford y dictado seminarios como profesor invitado en Princeton. A los cuarenta, renunció a una columna crítica literaria que publicó durante 10 años en el diario The Observer, que a juicio del actual director del Times Literary Supplement, “es posible haya dejado la huella mas esclarecedora y perdurable que nos ha legado la crítica de poesía en Inglaterra durante los últimos cincuenta años”.

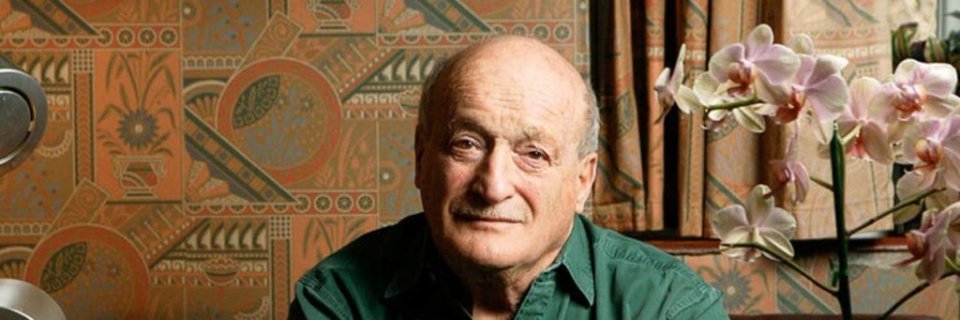

Álvarez tiene ahora casi 75 años y ha pasado los últimos treinta publicando intermitentemente ensayos de crítica literaria de diarios y revistas. “Te tengo que advertir, sin embargo -me dice-, que según el dictamen críptico e involuntariamente cómico de ciertas personas al parecer estoy, desde hace una cantidad indeterminada de años, oficialmente fuera de la literatura”. Fuera de la literatura, entonces, en el living de su casa en el barrio londinense de Hampstead, Álvarez, que resultó ser en persona un sujeto de una simpatía desbordante, me recibió una tarde del invierno pasado y me concedió amablemente esta entrevista.

-Podríamos empezar hablando de la forma en que usted aborda a la literatura como crítico.

Lo que siempre me ha interesado es lo que se puede hacer con el lenguaje, lo que pasa con las palabras cuando aparece el espíritu de lo que llamo “la voz del escritor”.

-Pero, ¿Qué es la voz del escritor?

Pienso que tiene algo que ver con el oír y luego reproducir, de alguna manera, lo que realmente es la experiencia de leer a un gran poeta, como Shakespeare o Herbert. Tienes que escuchar esa voz, ver que está haciendo, oírla profunda y despejadamente para poder tener de vuelta una repuesta real y permitir que esa repuesta se convierta en tu material crítico. Si te involucras con una obra de arte, y logras leerla desde dentro, te vuelves de algún modo capaz de vivir dentro de la cabeza del escritor. Pienso que este contacto es importante porque los poetas realmente buenos tienen una línea de acceso libre y directo a su interior, a lo que yo llamo su voz.

-Usted dictaba seminarios en Princeton a los 28 años y tenía por delante una brillante carrera académica cuando decidió dejarla.

Sí, pensé: “Soy un escritor, y si me quedo en la universidad todo lo que haré será pasar el tiempo escribiendo sobre los libros de otras personas”. Sentí que esto era una perspectiva desastrosa. Quería escribir mis propios libros.

-Y no terminar gastando las alfombras y tosiendo tinta, como dice el poema de Yeats.

Claro, pensé que la decisión fue parte de una empresa mayor, asumir que había un mundo por fuera de los libros. Te puedo contar el momento exacto en que abandoné la crítica académica. Fue en el verano de 1964. Mi hijo menor estaba viviendo con mi ex mujer y su marido en Roma y yo iba ahí regularmente para verlo. Era terriblemente doloroso porque no podíamos estar mucho juntos. Una vez, cuando me iba al aeropuerto, de repente me di cuenta de que no tenía nada para leer. Sobre la mesa había un ejemplar de Casa desolada y me lo llevé. Cuando estaba por la mitad del libro tuve la revelación, como Saulo en el camino a Tarso. De repente pensé: Dickens escribió este libro para darle placer a la gente. Eso es lo que el libro me estaba provocando a mí. Nunca se me había cruzado por la cabeza que es de esto de lo que realmente se trata la literatura; se trata de dar placer. Placer para el escritor, placer para el lector. Pensaba, hasta ese momento, que se trataba de lograr una identificación subjetiva, de dispositivos técnicos y toda clase de cosas complicadas. Pensé, entonces: “Aquí estoy, con treinta y cuatro años y desde los veinte he estado publicando y ejerciendo activamente la crítica”. En todo ese tiempo nunca se me había ocurrido que eso era lo que intentaba hacer un escritor. Y luego pensé: “yo no debería estar haciendo este trabajo, no sé de que se trata”. Ese fue realmente el momento en que entendí que debía dejar la crítica porque, aun cuando era graduado de Oxford y profesor respetado en Princeton, finalmente no estaba calificado para hacerlo.

-¿Cómo se arregla usted para leer vidas y obras al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿cómo se sobrepone a la antipatía por un autor y logra discernir su valor literario?

No tengo una repuesta a eso, sólo sé que es difícil, espantosamente difícil, y lo más probable es que no se pueda superar. Tengo un ejemplo a mano porque tuve ese problema con el poeta John Berryman, que es un poeta fantástico, de una manera amanerada y dificultosa, pero cuando es bueno es absolutamente fenomenal. Pero como persona era una pesadilla absoluta. No sólo porque estuviera siempre borracho, sino porque era un hombre perverso y manipulador. Lo más lejos posible de una persona con la que te gustaría juntarte. Pero algunos de sus poemas son maravillosos y por lo tanto hay que tratar de mantener las cosas lo mas separadas posibles.

– En uno de sus libros críticos usted habla contra la tendencia de la poesía inglesa a mostrar “que la vida esta siempre más o menos ordenada, la gente más o menos cortés, sus emociones y actos más o menos controlables; que Dios, en resumen, es siempre más o menos bueno”.

Sí, eso fue en un momento particular al final de los 50. Me pidieron que hiciera una antología que mostrara lo que estaba pasando en la poesía inglesa en ese momento. Pasé largo tiempo leyendo y encontré que la mayor parte de lo que había eran cosas aburridas, mortalmente aburridas. Pero había viajado a Estados Unidos y empezado a leer a poetas americanos como Robert Lowell y John Berryman que eran desconocidos en Inglaterra. Era un período en el que estaban apareciendo toda clase de evidencias oscuras sobre lo que había pasado en el holocausto nazi y yo, para rematar el cuadro, estaba en la mitad de un matrimonio absolutamente atroz y, evidentemente, muy deprimido. En ese estado me veía obligado a escribir sobre los llamados poetas del Movement, a quienes encontraba aburridos, débiles y complacientes. Había, en la mayor parte de su poesía, un supuesto muy pobre que consistía en decir que todo se jugaba y reducía a un plano doméstico.

-Usted constituye una figura literaria bastante extraña. Por un lado aparece en uno de los cruces de caminos más álgidos de la literatura contemporánea, junto a Ted Hughes y Sylvia Plath, en un diálogo sutil. Por otro adopta una pose más tosca, a lo Hemingway, jugando póker, escalando montañas y manejando autos deportivos a velocidades asesinas.

Lo que hago es escribir poesía. Eso es lo que siempre he querido hacer y pienso en mí como poeta. Pero no se puede, por supuesto, vivir de la poesía y he decidido permanecer afuera de la academia a pesar de mis calificaciones para hacerlo. También me las he ingeniado para no ganarme la vida como crítico literario de tiempo completo. Terminé por escribir libros que no se parecen nada entre sí. Viví, por ejemplo, en una planta petrolera en alta mar y escribí un libro sobre la experiencia. Practiqué durante mucho tiempo la escalada libre con mucho empeño y método y abordé el tema en un libro que se llama Feeding the Rat: Profile of a Climber . La única de mis obras que me ha generado, en todo caso, un reconocimiento real y permanente es el libro que escribí sobre el póker, The Biggest Game in Town. En el resto del mundo soy un tipo anónimo, pero en Las Vegas soy muy conocido por ese libro. Debo ser el único poeta serio y publicado que ha jugado en el Campeonato Mundial de Póker.

-¿Y cómo le fue?

Bastante mal, quedé en el lugar 232 entre 260 o 270, y perdí varios miles de dólares. No me extraña, sin embargo, porque aunque soy un buen jugador da la casualidad de que también soy inglés, y existe una brecha cuántica de habilidad entre los jugadores de póker ingleses y los americanos. Pero tuve mi venganza: volví al año siguiente y le gané una mano muy pesada al mismo sujeto que me había aplastado el año anterior.

-Pero usted ha tenido mas aventuras más allá de las rimas y los naipes.

Me ha tocado pasarlo verdaderamente mal en excursiones por la alta montaña… Una vez, con un amigo, quedamos atrapados en la mitad de un campo de nieve y quemamos las suelas caminando durante toda la noche hasta que encontramos un refugio que nos salvó; pero durante varias horas estuvimos completamente seguros de que nos íbamos a morir. Visto hacia atrás, ésa fue una experiencia bien fundamental para mí porque en esa situación en la cual tienes que empujar, empujar y empujar, hasta que quedas completamente vacío. Al final descubres que no vas a reventar, que vas a estar bien. Por alguna razón, una vez que lo superé, el asunto me generó un sentimiento de seguridad y confirmación profunda que atesoré después como algo permanente. Es posible que uno atraviese por una experiencia comparable cuando es joven y enfrenta la perspectiva de acostarse por primera vez con una mujer. Uno está muy preocupado, en mi caso al bode del pánico, acerca de tu inminente desempeño. Bueno, se me ocurre que inseguridades como esa respecto a la propia capacidad de uno como hombre toman otras formas también; físicas, pero también afectivas, porque en último término la angustia consiste en no saber sí, en el momento crítico, uno va estar o no a la altura de las circunstancias.

-Me parece percibir un paralelo entre la manera en que usted habla sobre las montañas, y la que usa para hablar del modo en que la buena poesía trasciende el “principio de amabilidad” y se abre paso a dominios más crudos y oscuros.

Mi vida ha sido la de un adicto y me parece que a estas alturas es algo que no tiene ningún sentido cambiar. Adoro el riesgo, escalé suicidamente montañas y maneje a velocidades desaforadas durante muchos años de mi vida. Estoy seguro de que ésa fue una de las razones por las cuales me entendí tan bien con Sylvia Plath mientras estuvo viva: los dos compartimos la misma adicción por estar siempre al borde. Por eso, estoy convencido, la Plath se acercaba a mí y me mostraba sus poemas. Más allá de que yo fuera un crítico relativamente acreditado y que estuviera literariamente funcionando en una frecuencia de onda muy parecida a la suya; sentía una razón más de fondo, que era la de que yo estaba vitalmente preparado para escuchar el tipo de cosas que ella estaba escribiendo: mi propio matrimonio estaba hecho pedazos, tenía un intento de suicidio fresco en el cuerpo y llevaba un buen tiempo estancado en un estado mental peligrosamente malo. Ella sabía entonces que yo había pasado por algo similar. Éramos parte del mismo triste club. Ahora miro hacia atrás a la persona que yo era en esa época y no me reconozco.

-El punto, si entiendo bien, consiste en no solamente encerrarse en la boca del lobo sino precisamente, en esa situación de alta presión, mantener cierto grado de excelencia.

Sí, por supuesto, y me parece que eso fue exactamente lo que Sylvia hizo. O sea, el punto no es sólo que en sus poemas haya indagado en el estado de desolación en que estaba sumida, sino que lo haya hecho de una manera tan hermosa: con poemas sardónicos, indignados, completamente sensibles y llenos de vida. Me impresiona mucho uno de sus últimos poemas que se llama “The Edge”, es corto y lo escribió pocos días antes de suicidarse. Habla abiertamente de lo que iba a hacer mostrándose a ella misma muerta. Hay que pensar que estaba escribiendo acerca de la feroz cuestión que estaba a punto de hacer y ver cómo se deja arrastrar por las imágenes hasta el punto en que éstas, en algún momento, se adueñan completamente del poema. Hay que tener mucho talento y agallas para hacer eso.

-¿Cómo le parece que se ha manejado la memoria de Plath a partir de su muerte? ¿Qué le parecería a ella, por ejemplo, que ciertos círculos de crítica literaria feminista la hayan convertido en su santa matrona?

Los suicidios constituyen siempre historia muy dramáticas. En ese sentido Plath se ajusta perfecto a la figura de la cándida mujer vapuleada.

-El cordero.

Claro, un cordero inocente. Lo que es bien absurdo, porque cualquiera que lee los poemas de Sylvia se percata claramente de que ahí no hay nada de cordero, sino un temple duro con momentos de mucha ferocidad. Otro aspecto es que, a diferencia de las feministas que la veneran, le costaba mucho la relación con las otras mujeres. La verdad es que es una historia que se ha distorsionado absurdamente a partir de la voluntad de ciertas personas de presentar a Plath como una víctima de Ted Hughes, su esposo.

-Usted también ese tiempo era cercano a Hughes.

Sí, Mucho. El problema con Ted, a pesar de que no tiene uno sino una cantidad de problemas, es que guardaba una actitud soviética hacia sí mismo y los demás. Sentía que los hechos y las personas podían simplemente ser barridos y eliminados del frente hacia otro lugar donde no molestaran. Eso era algo que Ted estaba haciendo permanentemente, ajustando la presencia y vida de las demás personas a su propia necesidad y reservando para él un lugar cómodo e inmaculado. Era, por supuesto, un sujeto muy, pero muy dotado y un muchísimo mejor poeta que Sylvia cuando se encontraron, pero con el tiempo, sin embargo, Sylvia aprendió enormemente de él y terminó por superarlo.

28 mayo, 2011 @ 13:24

Maravillosa entrevista. Admiro mucho a Alvarez. He leído dos de sus libros y me encantaron y siempre procuro leer entrevistas y artículos de él y sobre él. Qué privilegio haberlo conocido.