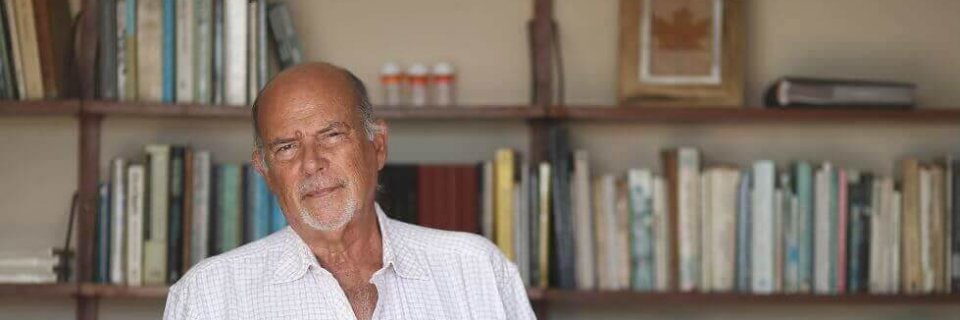

Estoy aquí para presentar al escritor puertorriqueño, Edgardo Rodríguez Juliá, invitación que quiero agradecer a la Universidad Alberto Hurtado y a su Departamento de Lengua y Literatura, en la persona del Profesor Hugo Bello, y a la Universidad Diego Portales, a través de Cecilia García-Huidobro, Decana de la Facultad de Comunicación y Letras y Directora Ejecutiva de la Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño.

No voy a comenzar con el lugar-común de recalcar, que como el largo territorio de Chile se extiende, solitario, entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, semeja una isla, y que en esto nos aproximamos a Puerto Rico, archipiélago del Caribe, integrante de las Antillas Mayores, país isleño en plural porque está formado por varios cayos. Allí nació Rodríguez Juliá, en 1946. No iba a reiterar esta geografía, pero… ya la señalé.

“Mi isla pequeña”, nombraba Gabriela Mistral a Puerto Rico, lugar que le encantó, encantándola (lo que no cuesta nada, se los aseguro) cuando “la errante” (como ella misma se apodaba) la visitó, por más de un mes, en 1931. El afecto fue mutuo porque las escuelas y liceos puertorriqueños que llevan su nombre, incluso hoy, son multitud.

“Personas son, para mí, los países” decía, también, Gabriela Mistral, y Rodríguez Juliá podría repetir estas palabras recordando sus años universitarios cuando fue alumno-amigo de José María Bulnes, su profesor chileno de Literatura, que residía en Puerto Rico desde 1959 y que tuvo una muerte brutal, aquí en Chile, a fines del año pasado. Tal vez, Rodríguez Juliá aprendió filosofía con Carla Cordua, con Roberto Torretti o con José Echeverría, todos profesores de Chile, que Jaime Benítez, Rector y, con posterioridad, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, invitó para renovar la enseñanza como parte de la reforma de esa institución, cuya editorial había publicado –en 1948 y 1949– trabajos de Gabriela Mistral y del filósofo Jorge Millas. Casi 50 años después, Edgardo Rodríguez Juliá dirigió esa misma Editorial. En “Antología Personal”, una de sus colecciones, dio a conocer compendios de los chilenos Antonio Skármeta y Diamela Eltit, entre muchos.

Pero más que a su importante trabajo de editor y lector (ensayos literarios suyos pueden conocerse en su reciente Mapa desfigurado de la literatura antillana), quisiera referir, ahora, muy brevemente a su escritura y su amplia trayectoria, con más de veinte libros, que no mencionaré uno a uno porque se me iría el tiempo.

La renuncia del héroe Baltazar fue su primera publicación, en 1974. Una novela ubicada en Puerto Rico, en el siglo XVIII. Sin embargo, su escrito siguiente realiza un viraje formal y, así, Rodríguez Juliá da a conocer una crónica, pero Las tribulaciones de Jonás no es un volumen que recoja un conjunto de textos diversos (como muchas de sus obras posteriores, como muchos libros de crónica) sino que es un único escrito extenso y unitario centrado en un personaje histórico, casi contemporáneo, Luis Muñoz Marín, el primer Gobernador puertorriqueño electo por sus compatriotas, cuya muerte, en 1980, marca –para el cronista– el fin del Puerto Rico rural. Me parece que esa preferencia por observarle viejo y afásico, lejos del pleno esplendor que lo rodeó; por observarle en su deterioro y ante el próximo –y literal– descenso (posterior a su fin), se relaciona con la visión que Rodríguez Juliá tiene del mundo social que lo rodea y con su benjaminiano concepto de la historia como caducidad, como ruina.

Creo que estos gestos evidencian rasgos muy propios de este escritor y su quehacer, y veo en ese cambio narrativo –de la novela a la crónica-, una característica que atraviesa toda su carrera literaria porque su curiosidad le impide continuar una senda ya conocida –la novela, en ese caso– y se atreve a dejarla pues para manifestar una realidad diferente necesita otro modo de expresión, y este escritor se arriesga y ensaya. Me figuro, entonces, a Rodríguez Juliá como un explorador que no cesa de mirar, de curiosear, de observar, aproximándose y alejándose –de lo que le interesa- para volverse a acercar; que palea por aquí, por allá, en muchas direcciones, sin importarle tanto lo que encuentra como la búsqueda.

Para Rodríguez Juliá, “la imaginación” y “la observación” son “dos modos de acercamiento” a un objeto, y estarían en la base de esas concreciones llamadas novela y crónica, respectivamente. Sabemos que deslindes tan netos no existen y ambas –imaginación y observación– se entrecruzan y conectan, y ninguna puede darse aislada. Sería, más bien, asunto de prioridades y de que una aventaje a la otra. Como sea, que lleguen a fundirse es el deseo de este narrador puertorriqueño. Y, como los datos que nos han llegado del siglo XVIII –momento en el que transcurre no sólo su novela inicial sino, asimismo, la segunda– serán siempre escasos para percibir esa realidad en movimiento y con voz plena, a los antecedentes del pretérito que se conocen, de manera primordial, a través de la lectura y del estudio, es decir, de una observación, hay que añadirles imaginación. Para completar ausencias y silencios, para hacer bullicioso y bullente un espacio que no se conoció, pero que se quiere transmitir como “puertorriqueñamente” dieciochesco, para situarlo, para construirlo, para agitarlo y ponerlo en actividad, es decir, al proponerse elaborar una ficción, este novelista –cada novelista/cada escritor– necesita inventar “a través del tejido mismo de la lengua” (son palabras de Rodríguez Juliá).

Incluso si se sitúan en el ayer, por distante que parezca, todos los escritos de este narrador apuntan al presente, y éste –para él- comienza con la llegada de “los blondos torpes”, en 1898. Y el pasado nunca está fijo. Desde el pasado siempre hay un vaivén, nunca una quietud que sea sinónimo de estancamiento y mudez.

Fue en su enfrentamiento con la actualidad que a Rodríguez Juliá le hizo falta y quiso avenirse con otra manera de narrar, y sus inquietudes –de materias y materiales, de escritura, de modos de expresarse– lo “llevaron” a las crónicas, pues lo que se propone exponer está a medio camino entre el testimonio personal, la descripción, la historia (con y sin mayúscula, como él la apunta), la reflexión, el relato, el retrato. Y sus desvelos e intereses son tan vastos y varios que –en sus crónicas– no hay aspecto despreciado ni hay jerarquía que privilegie alguno en desmedro de otro: comidas (Elogio de la fonda), deportes (Peloteros), música, pintura, personajes-íconos (Iris Chacón, Rafael Cortijo en el extraordinario volumen: El entierro de Cortijo), arquitectura, determinadas situaciones, elementos de la cotidianeidad… Muchos de estos volúmenes recogen crónicas periodísticas donde, con frecuencia, podemos reconocer al polemista Edgardo Rodríguez Juliá, quien nunca ha dejado de manifestar sus opiniones, aunque no gusten porque van contra la corriente, aunque lo acusen de elitista o de políticamente incorrecto: así, por ejemplo, recientemente y declarando que no entiende el reggaetón, ha manifestado su discrepancia y discordancia por la facilidad de su consonancia, es decir, por su monótona disonancia y ha criticado, asimismo, a sus cantantes…, lo que no dejó de levantar polvareda.

Porque este narrador no teme mostrarse, y no sólo en sus crónicas. ¿Cómo no pensar en Edgardo (Rodríguez Juliá) cuando enfrentamos a “Edgar”, el personaje de La Piscina, su última novela? Tampoco Rodríguez Juliá quiere falsear ni disimular ni edulcorar su postura ante la existencia: entonces, el escepticismo colorea ambientes, situaciones y personajes. Si hay artistas que se proponen alcanzar y pintar la luz del Caribe, ¿cómo no constatar esa imposibilidad en desilusiones y fracasos irremediables, como lo muestra la tenue narración de El Espíritu de la luz? ¿Por qué negarse a reconocer la decadencia que –mañana, tarde y noche– nos deteriora y nos envuelve, sin despegarse de nuestro lado? Entonces, Rodríguez Juliá incita a la reflexión, sin dar respuestas ni soluciones.

Nada más distante de su literatura que el “folklorismo”, que un folklorismo caribeño, porque al mostrar el Caribe, lo construye con sutileza, sin ningún trazo grueso ni caricaturesco ni exótico.

“Personas son, para mí, los países”, decía Gabriela Mistral, y mientras Edgardo Rodríguez Juliá escribe, va imaginando Puerto Rico, va imaginando el Caribe y las Antillas. Si leemos los textos de Edgardo Rodríguez Juliá, leeremos Puerto Rico, cierto Puerto Rico, su Puerto Rico, de ayer y de hoy: “Personas son, para mí, los países”.

Santiago, mayo del 2013.

* Este texto fue leído el martes 7 de mayo, como presentación de E. Rodríguez Juliá, antes de su conferencia “En busca de la voz perdida.”

“Si el entierro es el fin de la vida… … el velorio es el reino de las emociones conflictivas: … …; un cadáver de cuerpo presente es una presencia inquietante… …”, se dice en El entierro de Cortijo (6 de octubre de 1982). Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1983, p.11.